Miroir de toilette en marqueterie boulle

- Description

- Histoire

France, époque Louis xiv

Marqueterie Boulle – laiton, étain et écaille de tortue

Bronze doré et ciselé

s

Hauteur : 68 cm – 27 inches

Largeur : 52 cm – 20 ½ inches

Profondeur : 5 cm – 2 inches

De forme rectangulaire en bas, il présente dans la partie supérieure un double mouvement pour se terminer dans le haut par une courbe. La marqueterie de laiton, d’étain et d’écaille de tortue, représente une draperie. Elle est encadrée par deux baguettes en bronze doré. À chaque angle, se trouve un bronze ciselé et doré à motif de feuilles ajourées. À l’amortissement, on rencontre un important bronze ajouré à motif de feuilles. Le dos en placage de palissandre présente un support pour poser le miroir et un anneau dans le haut pour l’accrocher.

Les miroirs au xviie siècle

C’est à la fin du xve siècle qu’apparaît en Italie, dans l’île de Murano, la technique de fabrication des miroirs dite « au mercure », la seule capable de produire des miroirs de qualité et d’une taille conséquente.

La méthode consistait à appliquer une décoction d’étain et de mercure mélangés à chaud sur une plaque de verre. Ce procédé était très toxique, et coûta la vie à de nombreux ouvriers. Il fut remplacé en 1837 par la technique de l’argenterie, puis définitivement interdit en 1850.

La République de Venise protégeait jalousement son monopole sur ces objets de luxe, rendant leur importation très coûteuse (30 000 livres or par an).

Souhaitant l’autosuffisance pour les arts et manufactures de la France, Jean-Baptiste Colbert, ministre des Finances de Louis xiv, envoya des espions à Murano et fit venir à prix d’or des ouvriers vénitiens dans le faubourg Saint-Antoine de 1665 à 1667. Ces derniers étaient menacés de mort par la République de Venise s’ils trahissaient le secret de la fabrication des miroirs.

C’est à cette époque que fut créée la Manufacture royale de glaces de miroirs qui fut transférée près de Cherbourg en 1668, obtenant alors privilège exclusif de fabrication de « glaces de miroirs ». Fabriquant des miroirs grâce à la technique du « verre blanc soufflé en manchon », la Manufacture royale a pu à partir de cette date rivaliser avec les productions vénitiennes.

Pour obtenir un verre plat, celui-ci était d’abord soufflé pour former une bouteille creuse, appelée « manchon », puis découpé aux extrémités. Le cylindre obtenu était ensuite coupé dans le sens de la longueur et déployé pour obtenir une feuille de verre.

Avec les 357 miroirs d’une taille exceptionnelle soufflés pour la Galerie des Glaces achevée en 1684, le luxe à la française s’impose définitivement. La manufacture fusionne en 1695 avec une autre, installée sur le site de l’ancien château des Sires de Coucy, à Saint Gobain dans l’Aisne.

À la fin du règne de Louis xiv, l'industrie miroitière avec à sa tête, la Manufacture royale de glaces de miroirs, exportait des glaces dans toute l'Europe pour un équivalent de 300 000 à 400 000 livres or par an. Le monopole vénitien fut ainsi remplacé par le monopole français.

La Manufacture royale de glaces de miroirs perdit ses privilèges à la Révolution.

Elle se métamorphose ensuite en actuelle compagnie de Saint-Gobain.

Un miroir de toilette

La mode des services de toilette apparut vraisemblablement au cours de la première moitié du xviie siècle à la cour de France. Le mot « toilette » qui désignait tout d’abord l’étoffe (la toile) qui recouvrait la table où l’on posait les ustensiles de soin, s’est progressivement appliquée au rite de changer le linge. En effet, alors que les bains publics étaient fréquents au Moyen Âge, ceux-ci ont progressivement disparus durant la Renaissance. Prendre un bain devint alors une pratique rare. Seuls quelques grands châteaux possédèrent alors des « appartements de bains » et dans les villes des « maisons-closes-étuves ».

L’eau, rare dans les villes et souvent nauséabonde, était crainte. La toilette « sèche », consistant à s’essuyer avec des étoffes douces et blanches, des parfums ou des onguents, se développa progressivement à cette époque. Répondant à ces pratiques, des objets de plus en plus raffinés finirent par constituer ce que l’on nomme dès lors les « services de toilette » dont le miroir constitue un des éléments majeurs. Conçus pour reposer sur une table, ils sont pourvus, à l’image de celui-ci, d’un support monté à l’arrière.

Le perfectionnement du mode de fabrication du miroir verre au xviie siècle, permit d’obtenir des surfaces de plus en plus grandes qui furent ornées d’un encadrement luxueux.

Bibliographie

- Graham Child, Les miroirs, 1650–1900, Paris, Flammarion, 1990.

- Nicolas Courtin, L’art d’habiter à Paris au xviie siècle, Paris, Éditions Faton, 2011.

- Nadeije Laneyre-Dagen, Georges Vigarello, La toilette, La naissance de l’intime, catalogue d’exposition Musée Marmottan, 2015.

- Georges Vigarello, Le propre et le sale : l’hygiène du corps depuis le Moyen Âge, Paris, Seuil, 1985.

Produits similaires

Baromètre-thermomètre à motifs d’écailles de poisson

32 000 €Bibelot porte-montre

18 000 €Bougeoir de Toula

8 500 €Cartel d’alcôve

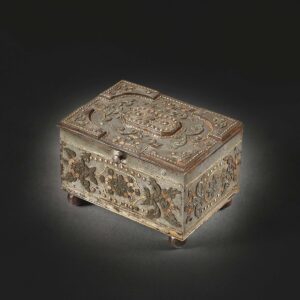

9 500 €Coffret de toula

9 500 €