Paire de chenets aux putti frileux

- Description

- Histoire

France, époque Transition, vers 1760

Attribuée à Philippe Caffieri (1714−1774)

Bronze ciselé et doré

s

Hauteur : 32 cm – 12 ½ inches – Largeur : 21 cm – 8 inches – Profondeur : 13 cm – 5 ¼ inches

Exemples comparables

- Louis Prieur, Dessin, 1770, Collection privée, vente Sotheby’s Monaco du 26 novembre 1979, n°605.

- Attribué à Philippe Caffieri, Paire de chenets aux enfants, vers 1770, Stockholm, Palais royal, Collections royales suédoises (inv. HGK 97)

Exemples vraisemblablement identiques

- Le 18 novembre 1771, des chenets similaires furent livrés au Prince de Condé pour sa chambre au Palais Bourbon, pour la somme de 410 livres.

« Sur la cheminée et en face, deux glaces de deux morceaux chacune (…), entre les deux croisées une glace…), un feu orné de deux enfants qui se chauffent, sur leur socle doré d’or moulu, avec pesle, pincette et tenaille, garni de leur bouton ciselé en cuivre d’or moulu. »

En bronze ciselé et doré, ces chenets sont chacun ornés d’un petit enfant, assis légèrement sur le côté, une jambe repliée contre le ventre et l’autre allongée, les bras légèrement tendus et les paumes ouvertes, comme s’ils cherchaient à se réchauffer auprès du feu. Ils sont nus, à l’exception d’un drapé lâche qui couvre leur taille.

Les enfants sont assis sur un socle octogonal de forme trapézoïdale, qui est orné, sur ses pans les plus larges, d’un simple cartouche avec un motif circulaire au centre. Ce socle surmonte un plateau épousant sa forme, décoré d’une frise de canaux. Le piètement des chenets reprend le répertoire « à la grecque » : chaque pied est doté aux angles d’une volute reprenant la forme d’un triglyphe, d’où pend une guirlande de laurier verticale. Ces pieds sont unis à leur sommet par une frise à motif géométrique de cannelures et sont reliés entre eux par une guirlande de laurier retenue au centre par un anneau.

Le thème de l’enfance dans les arts décoratifs au XVIIIe siècle

Au XVIIIe siècle, l’enfant commence à prendre une place de plus en plus importante au sein de la société. Dans une époque en pleine transformation, marquée par les sciences, la médecine, la littérature et un rapprochement avec la nature, il se hisse au centre des préoccupations politiques et morales, mais également sociales. L’éducation des jeunes présente un enjeu considérable pour le bien commun. En effet, cette éducation sous-entend un projet d’avenir pour la société, dans lequel les adultes de demain seront appelés à créer un monde idéal. La publication de L’Émile ou De l’Éducation de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) en 1762 s’inscrit dans cette pensée des « Lumières ». Ce roman marque un tournant dans le regard que l’éducateur porte sur l’enfant : ce dernier passe d’être au statut incomplet à celui d’être à part entière. Il est désormais idéalisé et porteur d’espoir.

Cette vision rousseauiste de l’enfance, empreinte de plus de naturel et de sensibilité, voit triompher le sentiment familial. Le siècle voit apparaitre des tableaux réunissant parents et enfants, où l’on aperçoit clairement affection et tendresse. Les Christs des Vierges à l’Enfant sont plus réalistes, avec un ajustement des postures et des regards. La bourgeoisie commence à garder ses enfants, et bien que l’aristocratie confie encore l’éducation des siens à une nourrice, elle s’en rapproche.

Cette évolution du rapport à l’enfance laisse son empreinte dans les arts décoratifs du XVIIIe siècle, où elle est omniprésente. L’enfant devient un sujet majeur et apparait ainsi sur des supports variés, des porcelaines de Sèvres aux boiseries, en passant par les bronzes dorés, comme en témoigne cette paire de chenets.

Le répertoire décoratif ainsi que le sujet illustré sur ces chenets se rapprochent d’un dessin de Louis Prieur datant de 1770, où l’on peut apercevoir un enfant sur un socle orné de guirlandes de laurier. En général, le thème des enfants et des amours était destiné à de petits cabinets, contrairement à celui des divinités, qui apparaissait plutôt dans les grands salons d’apparat.

Philippe Caffieri (1714-1774)

Appartenant à l’une des plus grandes familles de bronziers des XVIIe et XVIIIe siècles, Philippe Caffieri était le fils de Jacques Caffieri (1678-1755), sculpteur et ciseleur ordinaire du roi. On l’appelle « l’Ainé », afin de le distinguer de son cadet, Jean-Jacques (1725-1792), sculpteur, célèbre pour ses bustes.

Philippe Caffieri étudie d’abord avec son père, et fréquente l’école de dessin de l’Académie de Saint-Luc. En 1743, ses parents réussissent à lui faire transmettre le privilège accordé jusque-là à sa mère, à savoir le titre de « marchand doreur graveur damasquineur suivant la Cour » pour « faciliter son établissement ». En 1747, son père et lui s’associent. Maître sculpteur en 1754, il est nommé membre de l’Académie de Saint-Luc et devient plus tard juré de la corporation. Au décès de son père en décembre 1755, il devient propriétaire de l’atelier de la rue Princesse, reprenant le stock de modèles de l’entreprise familiale. Un mois plus tard, le 16 janvier 1756, il est agréé Maître fondeur en terre et sable sans avoir eu à produire un chef- d’œuvre, simplement parce que son père était lui-même maître fondeur.

Philippe Caffieri semble avoir été très tôt un tenant de la mode antiquisante. On note tout au plus dans ses compositions de vagues réminiscences de l’ancien genre : mouvements en console, pendules à animaux et à cadrans, que surmontent un singe ou un jeune sauvage, comme chez Jean-Joseph Saint-Germain (1719-1791), palmettes ou godrons portant souvenir du rocaille ou du plissé, mais peu de fleurs et un certain dédain pour la légèreté.

Par son style et sa production – dont une partie est signée et datée entre 1756 et 1771 –, il occupe dans le goût nouveau une place analogue à celle de son père au temps du rocaille. Il travaille non seulement pour le Garde-Meuble, mais aussi pour les Bâtiments du roi, et compte parmi sa clientèle le marquis de Marigny, Madame de Pompadour, le collectionneur Pierre Louis Paul Randon de Boisset, François Boucher, le prince de Condé, le roi de Pologne, ainsi que plusieurs chapitres de cathédrales, qui lui commandent d’importants bronzes dorés.

Bibliographie :

- Hans Ottomeyer, Petter Pröschel, Vergoldete Bronzen: Beiträge zur Geschichte und Technik der Bronzearbeiten, zu Künstlern und Werkstätten, T. I, München, Klinkhardt & Biermann, p. 199, pl. 3−14−6, avec un dessin préparatoire attribué à Louis Prieur, vers 1770.

- Pierre Verlet, La Maison du XVIIIe siècle en France, Paris, Baschet & Cie Éditeurs, 1966, pp.270–271.

- Pierre Verlet, Les Bronzes dorés français du XVIIIe siècle, Paris, Éditions Picard, 1987, pp. 193- 194.

Produits similaires

Baromètre-thermomètre à motifs d’écailles de poisson

32 000 €Bibelot porte-montre

18 000 €Bougeoir de Toula

8 500 €Cartel d’alcôve

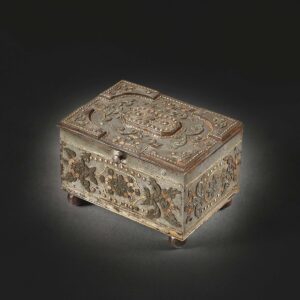

9 500 €Coffret de toula

9 500 €