Jardinière en ronce d’acajou

- Description

- Histoire

France, époque Louis xvi

Attribuée à Joseph Gengenbach, dit Canabas (1712−1797)

Ronce d’acajou

Hauteur : 51 cm – 20 inches

Largeur : 32 cm – 12 ½ inches

Profondeur : 32 cm – 12 ½ inches

Exemple comparable :

- Jardinière en merisier verni, époque Louis xvi, Paris, Mobilier National (inv. gme−11951−000)

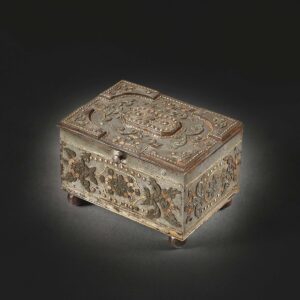

Cette jardinière sur pieds en ronce d’acajou à pans coupés est de forme carrée à pans coupés. Elle repose sur quatre pieds cannelés disposés en oblique qui se terminent en sabots.

Chaque pan coupé est orné de décor de cannelure en triglyphe, typique de la manière de travailler de Canabas. De fines corniches épousent les contours de la partie haute et basse du bac de la jardinière, formant un ressaut au niveau des pans coupés.

Deux faces latérales sont ornées d’anneaux et de macarons en bronzes dorés formant les poignées. L’intérieur est doublé de métal afin de pouvoir recevoir les plantes.

Une jardinière de Canabas

Cette jardinière est un exemple caractéristique des œuvres de Canabas. Ébéniste réputé pour son goût prononcé pour les petits meubles utilitaires, pratiques, et souvent de conception nouvelle.

Comme la plupart de ses réalisations, elle est en acajou massif. Il emploie ici de la ronce d’acajou, terme utilisé pour désigner le bois situé au niveau d’une fourche, partie du tronc correspondant à la jonction de deux branches convergentes et permet de faire apparaitre des dessins en jets d’eau, d’une belle finesse.

Cette jardinière se rattache aux meubles réalisés sous Louis xvi, mais sans sécheresse ni rigueur excessive. L’élégante sobriété est ici de règle, ne laissant place, pour décor, qu’à quelques moulures discrètes soulignant ainsi la beauté de l’acajou. Les bronzes en sont quasiment absents, comme dans la plupart des réalisations de Canabas.

Les jardinières au xviiie siècle

La jardinière est apparue à la Renaissance, à la suite d’un essor des jardins dont les cultures florales poursuivent alors un but essentiellement esthétique, différent ainsi des jardins médiévaux à dominante utilitaires. Omniprésentes dans les intérieurs par leur représentation dans les tapisseries, tissus de soie ou tableaux, les fleurs fraîches gagnent également progressivement les demeures. Appréciées pour leurs couleurs, leurs senteurs et leurs infinies variétés, elles deviennent également de véritables objets de collection et déchainent parfois les passions comme au xviie siècle dans le nord des Provinces-Unies où la tulipe entraine la première « bulle spéculative » de l’histoire.

L’usage des bouquets se répand alors et avec lui survient le désir de réaliser à l’intérieur et autour de l’habitation des compositions florales ornementales et esthétiques qui se rattachent à l’art des jardins. Le xviie siècle voit se multiplier les formes de vases dont la grande variété continue à s’étendre au xviiie siècle. Les jardinières en revanche sont quelque peu délaissées durant cette période. Elles reviennent à la mode au milieu du xviiie siècle, avec l’engouement pour les intérieurs végétalisés, dû à l’enthousiasme caractéristique de l’époque pour la nature. Celle-ci est perçue comme indispensable à l’équilibre moral de l’homme.

Les fleurs sont alors présentées de manière plus souple et sous un aspect plaisant, comme en témoigne le bouquet de corsage porté par la reine Marie-Antoinette sur le portrait peint par Elizabeth Vigée Le Brun. Les décorations végétales sont désormais constituées par masses, et disposées en fonction de l’architecture du lieu et du mobilier. Les « potées » et les rameaux fleuris sont assemblés avec des plantes vertes, de petites dimensions, à port érigé ou retombant, dans une jardinière. Celle-ci est soit montée sur un piètement comme une table, soit sur un petit socle. Il s’agit alors d’une jardinière de table, pouvant être posée en son centre ou sur un meuble d’appoint.

Sous Louis xvi, les jardinières sont remplies de fleurs fraiches, qui remplacent les fleurs de porcelaine si prisées sous Louis xv, majoritairement produites par la manufacture de Sèvres dès 1741. Ainsi, pour abriter des fleurs fraiches déliées, les jardinières Louis xvi sont fréquemment de plus grande taille et à pied, tandis que les jardinières sous Louis xv sont pour la plupart des jardinières de table, de taille réduite, et le plus souvent en porcelaine. On trouvait également d’autres modèles destinés à la culture des plantes en appartement, comme les vases hollandais, les caisses à la Mahon ou encore les fontaines à oignons.

Les jardinières, en tant que meubles légers, subissent davantage l’influence de la mode que les gros meubles meublants. On en fait des cadeaux, elles meublent les antichambres et les pièces de réception comme la salle à manger, qui, sous l’influence de l’Angleterre, commence à devenir d’un usage courant dans les appartements.

Canabas conçut un grand nombre de jardinières, de forme ronde, ovale ou rectangulaire, le plus souvent doublées de bacs en tôle ou en métal, et reposant sur des pieds aux larges cannelure rudentées. Elles se mariaient parfaitement avec les autres meubles conçus par Canabas : il fut en effet l’un des premiers à réaliser des meubles destinés à servir au cours de repas ou d’assemblées en l’absence des domestiques, et qui se devaient donc d’être à la fois solides et élégants.

Joseph Gengenbach dit Canabas (1712 – 1797)

Figurant parmi les plus importants ébénistes parisiens de la seconde moitié du xviiie siècle et considéré comme le grand maître des petits meubles en acajou, il est né en Allemagne en 1712. Il fit son apprentissage à Paris et épousa en 1745 Marie-Reine Parmentier, fille d’un confrère, et s’établit ensuite rue de Charonne. Il travailla longtemps en qualité d’ouvrier privilégié pour le compte d’ébénistes prestigieux tels que Jean-François Œben ou Pierre Migeon.

Après avoir enregistré ses lettres de maîtrise le 1er avril 1766, il installa son atelier grande rue du faubourg Saint-Antoine et développa rapidement son activité en se composant une riche clientèle privée et en collaborant avec quelques grands marchands tels Bonnemain le jeune et les frères Presle. En 1769, au moment du décès de sa femme, l’inventaire après décès mentionne de nombreux écrans, tables de tous types et guéridons en bois d’acajou tandis qu’en 1797 la vente organisée après le décès de l’ébéniste témoigne de la prospérité de l’atelier malgré les troubles révolutionnaires. Ainsi étaient décrits des « secrétaires, commodes, guéridons, bureaux, tables à coulisse et à patins, tables de nuit à cylindre, consoles, toilettes d’homme et de femme, chiffonnières, fauteuils de bureau et autres objets, pour la plupart en acajou massif, ornés de cuivre dans le meilleur goût ».

Il fut l’un des rares ébénistes parisiens à franchir sans encombre, preuve de son succès, le cap de la Révolution, et continua à prospérer sous le Directoire jusqu’à sa mort survenue le 11 juillet 1797.

La mode de l’acajou au xviiie siècle

Prédominant dans le mobilier français et anglais du xviiie siècle, l’acajou est un bois exotique, importé d’Amérique centrale. Au cœur du commerce triangulaire, il est le plus souvent prélevé dans les forêts de Saint-Domingue et du pourtour des Caraïbes.

Longtemps ignoré par les artisans, l’acajou fut semble-t-il adopté dans un premier temps en Angleterre dès le xviie siècle. Pour le mobilier, la première vente connue d’acajou est faite en Caroline du sud vers 1720. Ce sont ensuite les ébénistes des principaux ports de France qui remarquèrent ses qualités. Les ébénistes de la Cour s’y intéressent ensuite : l’inventaire après-décès de Joseph Poitou (1680-1719) atteste de l’utilisation de ce bois dans ses réalisations. En 1753, madame de Pompadour le met définitivement à la mode, en commandant au marchand-mercier Duvaux « six commodes à la grecque en acajou massif » pour son château de Ménars, et qui furent réalisées par Jean-François Œben.

D’abord principalement réservé aux meubles dédiés à la toilette ou au repas, il devient, sous le règne de Louis XVI, le bois noble par excellence et prend, à la fin du siècle, la place d’un ornement en soit : les bronzes sont progressivement allégés pour laisser le bois et ses veines être le principal décor des meubles à l’exemple de cette jardinière.

Bibliographie

- Patrick George, L’essence du Bois, Paris, Éditions du Patrimoine, 2020.

- Robert Joffet, « Fruits, Fleurs et Jardins de France », Revue des deux Mondes, 1er avril 1953, pp. 446–458.

- Philippe Julian, Le Style Louis xvi, Paris, Éditions Baschet, 1983.

- Pierre Kjellberg, Le Mobilier Français du xviiie siècle, Paris, Éditions Massin, 1989.

Produits similaires

Baromètre-thermomètre à motifs d’écailles de poisson

32 000 €Bibelot porte-montre

18 000 €Bougeoir de Toula

8 500 €Cartel d’alcôve

9 500 €Coffret de toula

9 500 €