Dessin d’un vase néoclassique

- Description

- Histoire

France, 1774

Joseph François Foulquier (1744−1789)

Tampon de collection : N

Craie noire, plume et encre brune, aquarelle jaune et bleu, lavis gris

Piqué pour le transfert

Sans cadre :

Hauteur : 37,5 cm – 15 inches

Largeur : 35 cm – 14 inches

Avec cadre :

Hauteur : 56 cm – 22 inches

Largeur : 43 cm – 17 inches

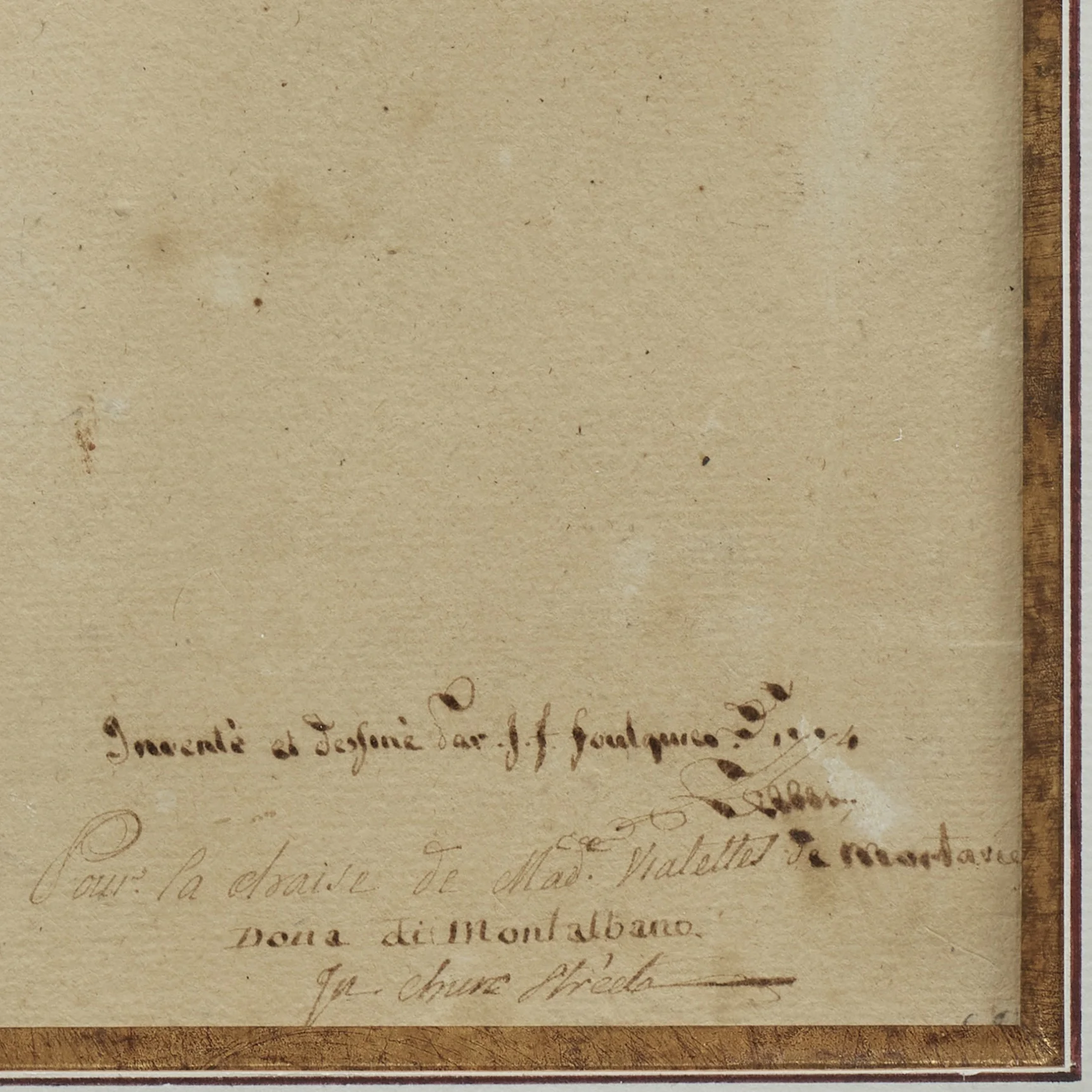

Annotations :

- Sur le socle du vase : Dessiné et inventé par J. F. Foulquier 1774

- En bas à droite : Inventé et dessiné par J.F. Foulquier 1774 / Pour la chaise de Mad.e Vialettes de Mortarieu / Dona di Montalbano / In Churc. Streets

Exemples comparables :

- Jean Charles Delafosse, Trois vases « à la grecque », 2ème moitié du xviiie siècle, plume, encre noire, lavis gris, papier (crème), musée des Beaux-Arts de Rouen (inv.AG.1975.4.633)

- Jean-Louis Prieur, Modèle de vase en bronze, Paris, vers 1780–1790, plume, encre noire, aquarelle sépia, Paris, Musée des Arts Décoratifs (inv. cd 41)

- Jean-Louis Prieur, Modèle de vase en bronze, Paris, vers 1780–1790, plume, encre noire, aquarelle sépia, crayon graphite, Paris, Musée des Arts Décoratifs (inv. 3413)

- Attribué à Claude Michel dit Clodion, Vase, 1762–71, terre cuite, Boston, Museum of Fine Art (inv. 1989.48)

Ce modèle de vase est représenté selon l’axe vertical médian de la feuille.

Réalisé à la plume, à l’encre noire, il est rehaussé d’aquarelle jaune sur fond de lavis gris.

Ce vase en forme d’aiguière avec un culot orné de feuillage repose sur un piédouche à cannelure dont le pourtour est agrémenté d’une bordure de feuillage.

La partie ventrue de l’aiguière est ornée d’un mascaron central en saillie formé d’une tête de satyre couronné de feuillage dont la moustache se poursuit en importantes volutes de part et d’autre. Ces dernières viennent épouser la forme prise par deux guirlandes de laurier suspendues de chaque côté du vase. La partie haute de la panse de l’aiguière est pourvue d’une frise sur laquelle est dessinée une scène d’enfants jouant. Le col pourvu de cannelures torses se termine par une encolure baguée à motif de feuillage. L’anse est constituée de deux enfants dont l’un semblant regarder l’intérieur de l’aiguière est monté sur le dos d’un second enfant présenté à quatre pattes.

Ce vase repose sur une console dont la partie centrale en creux présente un profil de femme dans un médaillon ovale cerclé de guirlandes de laurier suspendues par un nœud.

Un bouton de feuillages souligne la partie basse de la console.

Ce dernier, comme les guirlandes de laurier du piédouche et du col, suspendues sur la partie centrale ou encadrant le médaillon ainsi que la frise sont rehaussés d’aquarelle jaune. Le nœud du médaillon est pour sa part souligné d’aquarelle bleue. Le contour de l’ensemble est ponctué de petit point percé utilisés pour le transfert.

Les dessins d’ornements

Premier acte de mise en image d’une idée en train de naître, les dessins de conception peuvent être sollicités par des mécènes, collectionneurs ou clients, les merciers ou architectes auprès d’un architecte, un décorateur, un ornemaniste, un sculpteur, voir un peintre. Le plus souvent anonymes, les dessins d’ornements révèlent parfois la main d’un artiste connu – ébéniste, orfèvre, sculpteur ou peintre – ou peuvent être rattachés à son atelier. L’architecte et ornemaniste Gilles-Marie-Oppenord (1672-1742), les architectes Gabriel pour Louis xv, Ledoux pour Madame du Barry à Louveciennes, Mique pour Mesdames à Bellevue proposent ainsi des dessins pour le luminaire ou le foyer en même temps que pour la boiserie.

Figure essentielle de la création dans le domaine des arts décoratifs, les ornemanistes sont des artistes qui inventent, dessinent et qui accessoirement exécutent des ornements recouvrant toutes les catégories possibles, de la décoration en architecture à l’embellissement gratuit d’un décor ou d’un objet. Ils ne sont pas propriétaires de leurs créations celles-ci pouvant être reproduite en toutes sortes de matériaux par les artisans. Contemporain de Foulquier, Jean-Charles Delafosse (1734-1791), architecte et ornemaniste en est l’un des importants représentant. Jean-Louis Prieur, vers 1770 est alors l’un des premiers dessinateurs professionnels. Il exécute ainsi des dessins de modèles pour le bronze afin que ceux-ci soient déposés et protégés. A même époque, on voit cependant toujours des architectes comme Charles de Wailly, ou des artistes comme François Boucher multiplier les propositions. A ce titre la collaboration de ce dernier avec la manufacture de Sèvres est une illustration parlante.

On ne s’étonnera donc pas de trouver le nom d’un artiste mieux connu pour ses œuvres de fantaisie, mélange de satire et de grotesque, s’illustrer ici dans ce type de proposition.

Manifestation d’une idée en devenir, le dessin devient véritable outil de création. Parfois simples esquisses, certains, comme celui étudié ici sont beaucoup plus achevés, constituant la projection de l’objet prêt à être réalisé ou une représentation idéale destinée à inciter un mécène à commander une œuvre d’art. Si ces dessins ont donc avant tout une fonction pratique : être un élément clé de la conception des objets, de leur fabrication ou encore de leur commercialisation, la plupart sont de véritables œuvres d’art, en raison de leurs qualités esthétiques et de leur exécution parfois virtuose. Ils furent ainsi rapidement collectionnés par les amateurs autant que par les artistes qui y puisèrent l’inspiration. La présence ici de traces de piqué indique ainsi que ce dessin fut une étape dans le processus de création d’une sculpture, d’un bronze, d’une peinture ou d’un autre matériau.

Par ailleurs, le fait que ce dessin soit signé et daté à deux reprises et qu’il est également précisé sa destination première « Pour la chaise de Mad.e Vialettes de Mortarieu », désignant vraisemblablement un cabinet de chaise, c’est-à-dire dédié à la propreté indique qu’il fut immédiatement apprécié comme œuvre d’art à part entière.

La marque de collectionneur N présente dans l’angle inférieur droit de la console confirme qu’elle appartint également à une collection suffisamment importante pour posséder sa propre marque. Elle pourrait être associée à la collection Nathan (collection anglaise du xxe siècle).

Les vases « à l’antique »

A la fin du xviiie siècle, il est à la mode de représenter des vases antiques, suite à la découverte de la décoration intérieure des palais romains du Palatin et aux fouilles de la villa d’Hadrien à Tivoli où de tels objets étaient souvent figurés.

De nombreux artistes s’intéressèrent ainsi à ce thème et firent des propositions comme Jean-Louis Prieur (1732-1795) qui publia plusieurs recueils de gravure de vases entre 1783 et 1792. On retrouve ainsi dans les dessins de ce dernier des propositions exploitant la figure d’enfant dont l’attitude épouse ou forme l’anse, ou le thème des jeux d’enfants, idées également utilisée ici par Foulquier également présentes chez des artistes comme Delafosse ou Clodion.

Joseph François Foulquier (1744-1789)

Peintre, graveur et collectionneur d’art, Joseph-François Foulquier est né à Toulouse le 21 février 1745 dans une famille aisée appartenant à la petite noblesse locale, son père, Louis Foulquier étant négociant et capitoul. Ayant reçu une éducation soignée au collège de Sorèze dans les domaines littéraires et scientifiques, il fait son droit, répondant ainsi au vœu de ses parents. Entré comme conseiller au parlement de Toulouse, il arrive ainsi à Paris et se lie avec le peintre d’origine alsacienne Philippe-Jacques de Loutherbourg qui lui enseigne l’art du dessin et de la gravure. Entre 1765 et 1773, il grave un certain nombre de plaques, doit d’après des maîtres comme Jean-Baptiste Despax, soit de sa propre invention, en un mélange de fantaisie, de satire et de grotesque comme en témoigne une gravure conservée au Metropolitan Museum of Art de New York de 1776 intitulée Messieurs et Dames. Il participe à l’organisation de l’exposition du Salon en 1774-1775. Fréquentant Jean-Jacques Rousseau, avec lequel il correspond, il obtint en 1981 la charge d’intendant de la Guadeloupe et part s’y installer. Durant les premières années de ce séjour, il fait venir des astronomes, physiciens, dessinateurs et peintres, et envoie périodiquement des rapports à Paris, et aux jardins du roi des échantillons de plantes. Il en adresse aussi au jardin botanique de Toulouse.

En 1786, il est muté comme intendant de la Martinique où il meurt le 13 février 1789.

Famille Vialettes de Mortarieu

La famille Vialettes, originaire du Rouergue s’est établie dans la région de Montauban vers le xve siècle. Ayant embrassé la réforme, elle rejoint ainsi une place de sûreté où plusieurs de ses membres figurent dans les premières charges de l’Administration publique, parmi lesquels s’illustre en particulier le baron Vialètes de Mortarieu, nom d’une propriété située à quelques kilomètres de Montauban. A la fin du xviiie siècle elle possède une belle villa à l’emplacement de l’actuelle roseraie de Montauban. Le membre le plus célèbre de la famille est Joseph Vialetes de Mortarieu, qui naquit en 1768. Nommé Maire, il contribue à moderniser la ville et fait construire un hôtel particulier encore visible de nos jours. Officier de la Légion d’Honneur et Baron de l’Empire, il plaide la cause de sa ville auprès de Napoléon en 1808 qui, à la suite d’une visite qu’il sut motiver, permis de faire de Montauban le chef-lieu du nouveau département du Tarn-et-Garonne. La chute de l’Empire n’interrompt pas son ascension puisqu’en 1819 il est nommé Préfet de l’Ariège.

Nous ignorons les liens entre Mademoiselle Vialette de Mortarieu et celui-ci mais ils étaient probablement assez proches, frères ou cousins. En l’état de nos connaissances nous ne pouvons également préciser où se trouvait le cabinet de chaise de celle-ci. Il est établi qu’il existait dans les dernières années du xviiie siècle une belle villa à l’emplacement de l’actuelle roseraie de Montauban où celui-ci aurait pu être localisé.

Bibliographie

- Pierre Verlet, Les Bronzes Dorés Français du xviiie Siècle, Paris, Éditions Picard, 1987

- Etienne-Léon de Lamothe-Langon, Biographie toulousaine : ou Dictionnaire historique de personnages…se sont rendus célèbres dans la ville de Toulouse, ou qui ont contribué à son illustration, Tome 1, Paris, 1823, p. 247

- Annuaire du Tarn et Garonne, 1851.

- Catalogue collectif, Clodion (1738 – 1814), Paris, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, 1992.

- Catalogue collectif, Dessiner et ciseler le bronze. Jean-Louis Prieur (1732−1795), musée Nissim de Camondo, Paris, 2015

Produits similaires

Baromètre-thermomètre à motifs d’écailles de poisson

32 000 €Bibelot porte-montre

18 000 €Bougeoir de Toula

8 500 €Cartel d’alcôve

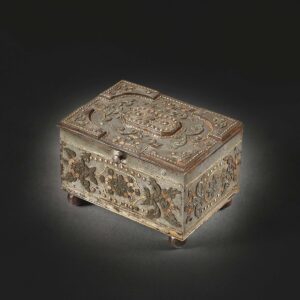

9 500 €Coffret de toula

9 500 €